從Mart-Stam-Chair案談德國國際商展智財侵權案之司法見解趨勢與因應

從Mart-Stam-Chair案談德國國際商展智財侵權案之司法見解趨勢與因應

資訊工業策進會科技法律研究所

李莉娟 副法律研究員

2020年7月8日

許多企業為了爭取產品曝光度與品牌知名度,會以參與國際相關產業商展作為其一方式,而全球多場專業商展中,絕對少不了德國各大城市定期舉行之國際商展[1],我國企業亦為常客。惟德國司法人員針對展覽品侵害智財權之鐵腕做法有別於他國,尤其以2008年「德國漢諾威電子展(CeBIT 2008)」,史上最大的專利權侵權搜索案最為知名,當時檢警直接闖進會場對51家參展的廠商進行搜索,並扣押了涉及專利侵權的產品,又因德國法院以往對於如此取締方式多採取支持的態度,在侵權要件判斷上常見對被控侵權人有所不利,但這樣的情景,在近年的民事侵權紛爭開始出現些微轉變,而本文將從最近期、且首次涉及著作權侵權的Mart-Stam-Chair案談起。

壹、事件摘要

2014年10月21日到25日期間,在僅開放專業人員與會的科隆國際展覽會(ORGATEC)上,波蘭某家企業(下稱被告)展出一鋼管椅,卻被一名聲稱鋼管椅著作權被授權人之合法繼承人Mart Stam(下稱原告)主張被告展出的鋼管椅,類似其鋼管椅外型,認為被告侵害其著作散布權,而在2014年10月21日提交警告信函給被告,就此開啟了本案的訴訟程序[2],但歷經三年爭訟、上訴程序,德國聯邦最高法院認為被告行為並無侵害原告著作散布權而判處原告敗訴。

一、本案事實

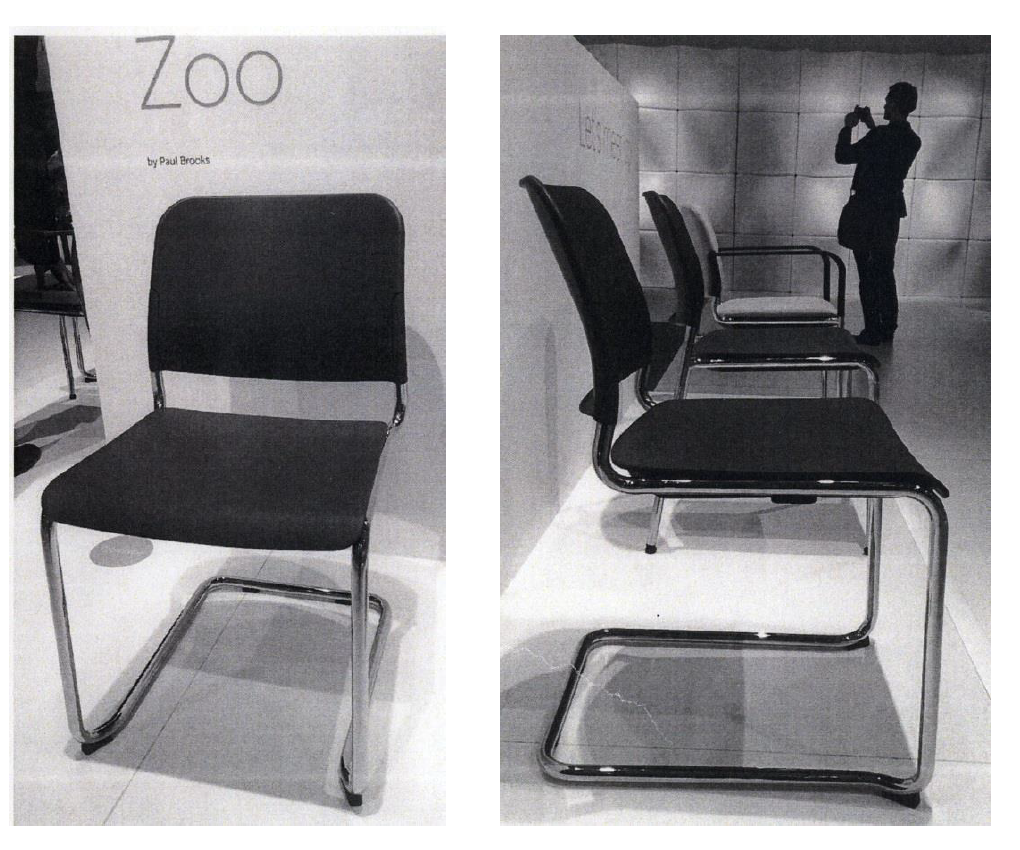

本案被告於2014年10月21到25日期間參與了僅開放給專業人士參展的科隆國際展覽會(ORGATEC),其展出外型相似於原告擁有著作權保護的鋼管椅(型號「Zoo」),並在攤位上放置印有型號「Zoo」鋼管椅圖片之產品目錄與行銷廣宣品,同時以文字說明該椅子為設計「原形」,目前僅為設計階段,迄至2015年才開放訂購[3]。原告得知後,便於同年10月21日當天發警告信函予被告,並聲明要求被告限期答覆,後續原告逕向杜塞爾多夫地方法院提出告訴[4],主張被告展出型號「Zoo」椅子與其所擁有著作權之椅子外型相似,且被告無正當權利複製多張椅子圖片,置於其產品型錄與行銷廣告宣上並公開於展場,種種行為均已侵害其著作散布權。

(左圖為本案原告所有之椅子外型;右圖為本案被告於展場展出之椅子外型及型號。左右兩圖擷取自本案終審判決BGH vom 23.2.2017 - I ZR 92/16內文)

二、本案爭點

本案主要爭點在於:「國際商展上展出作品,是否代表已經將作品投入德國市場之行銷或交易行為,而構成侵害著作權人的散布權?」原告於第一審主張,被告展出椅子實體、複製椅子圖片放於廣告目錄與行銷廣宣之行為,均已侵害其身為著作權人的散布權[5],要求被告提出損害賠償。而根據德國著作權法第17條第一項明文[6],主要在於保護著作權人向公眾公開其作品原本、副本,以及使其作品於市場流通、散布、交易之權利[7],故如未取得著作權人之授權或非著作物之著作權者,無權以任何公開行銷之方式於德國境內進行市場交易行為。被告則認為,其於展場上有明確表示展出的椅子只是「原形」樣式,尚未銷售,甚至在行銷廣告表示最終成品的設計可能會在公開銷售前改變,因此主張其並無於展場上銷售此鋼管椅之意[8]。

三、本案歷審法院見解

首先,第一審杜塞爾多夫地方法院對於原告之聲明予以部分駁回,第一審法院認為原告主張被告已侵害其著作散布權為有理由,但原告主張之損害賠償內容中,關於被告印製椅子圖片置於其廣告目錄及行銷文宣上之行為,因印刷地點非於德國,並無法主張損害賠償[9],原告不服就全案再向杜塞爾多夫高等法院提出上訴,並要求更高額的賠償金,卻遭上訴法院全數駁回。

上訴法院認為,本案被告展出之型號「Zoo」椅子確實與原告所有之椅子造型元素十分接近,依據德國著作權法第15條規範,著作權人自享有法律上以任何形式利用其著作物之專有權利,如重製權、散布權、向公眾公開播送權等法定權益[10],惟所有著作權人專有權利均有其法定要件,判斷是否侵害他人著作權利,尚需就法定要件逐一檢視,而本案原告認為被告侵害其著作散布權[11],但被告行為並不該當於德國著作權法第17條「散布」之法定要件,依照其公告之方式與內容並無使公眾購買之意願,更不會因此而構成交易上的要約行為,故駁回原告聲明[12]。案件進入到了德國聯邦最高法院,其肯定上訴法院之見解,並再次聲明國際展場上展出產品,並不代表將提供公眾購買、進行交易,故駁回原告聲明[13]。

貳、德國司法近年針對商展智財侵權案件見解之變遷

以往德國司法實務對於權利人於展場查緝仿冒品之聲明一向抱持「積極」態度,除配合展覽時間加速處理聲請案件,甚至有法官坐鎮展覽現場以利能盡速處理假處分聲請案,或是逕將參展廠商攤位視為廠商於德國的營業處所,認為在德國商展展示的產品,有使用到他人之德國專利,即屬在德國行銷或提供該產品的行為,該當於侵害他人專利權的行為,且德國法院對此侵權行為有管轄權。但實際上許多廠商是抱持著使產品曝光增加知名度而前來參展,並無意拓展德國市場,但德國法院往往不會深究外國廠商是否有意在德國拓點、有無銷售侵權產品之意圖,即直接認定「參展等於德國販賣侵權產品」[14],導致各國廠商前往參加德國商展時,對產品可能誤觸專利侵權之事感到惴惴不安,如此鐵腕做法亦使我國部分廠商表示不願再至德國參展[15]。

上述「一面倒」的態度,到了2010年時的Pralinenform II 商標侵權案開始出現了轉變。當時該案原告的圓型巧克力Pralinenform II的立體外型已取得註冊商標,隨後其於科隆舉行的國際糖果餅乾暨休閒食品展中,看到外型類似於自家立體圓型巧克力的產品廣告,便依據德國商標法第14條第三項第五款規範,主張該行為應屬於「未經商標權人同意,使用與商標權人相同或相似之標誌於其商業文件或廣告文宣上」的侵權行為[16],進而請求損害賠償,但由於原告難以舉證證明被告於商展上之行為,構成就廣告上之產品為交易、販賣之行為態樣,德國聯邦最高法院因此認為在國際商展展示產品不見得代表即將於德國境內上市產品,對此類情形應採取限縮解釋,故判決原告敗訴[17]。

而本文分析之鋼管椅侵權案件,是首次將爭議標的擴展至著作權,可見到德國法院對於商展上智財侵權案件的判斷有逐漸嚴格化的趨勢—限於德國境內行銷、交易的行為。因參與商展的非德國廠商如其發展市場僅著眼於其他國家,其於德國商展展示產品並不一定對德國境內市場有所影響,且如日後確實進入德國市場進行銷售,合法權利人固有著作權法、商標法或專利法等智慧財產法可資主張,自無須於商展上逕行保全處分。

參、結論及建議

德國司法對展場智財侵權案件之解釋已趨於限縮,近年案件多針對是否構成視同在德國境內行銷、交易行為進行判斷,但仍須提醒企業,商展上的展出行為對法院而言是否一律都可能被認定為「非交易」或「非販售」行為而不至影響德國市場,尚需依照個案而定。因此我國企業日後如有亦前往德國參與國際商展,參展前可考量以下三點建議:

一、智財權檢索:建議先做好檢索功夫,如發現有專利侵權疑慮或是有商標相同、近似情形時,可預先採取因應措施,如取得授權或者迴避設計等。因除著作權無須註冊即可取得權利外,無論是我國或是德國之專利權及商標權均採取屬地主義,故即使於我國取得註冊權利,該效力亦不及於德國,如於展出時遇有德國司法人員搜索狀況或於訴訟程序時,我國註冊證書亦無法作為證明權利之用[18],因此應事先檢索盡查證義務可避免侵害他人權利,也可藉此考量是否將智財布局範圍拓展至德國,如有意願即可著手規劃申請註冊德國專利或商標[19]。

二、釐清參展目的並對外聲明:即是否藉此次參展行銷或販售產品,或僅單純展出以增加企業與產品知名度。如本文案例,被告並無意於商展參展之時販賣產品,即使於攤位放上產品目錄與行銷廣宣,亦特別告知產品僅為設計原型。因此建議企業於展示時可特別標示並無意於德國販售此展品之說明、或是說明展品現行尚屬設計階段,以杜絕可能引發的侵權爭議。

三、備妥相關權利釐清或證明文件:建議企業可將檢索結果證明不侵權資料、德國註冊商標證書、德國註冊專利證書、權利移轉證書等證明文件備妥;如檢索資料非德文文件可先翻譯為德文,以備不時之需,而翻譯機構可尋找德國境內法院核可之翻譯機構進行[20];而企業亦可逕將智財檢索委由德國律師或經德國官方核可的機構處理,即可免去翻譯手續。再者,如為著作權權利釐清或證明文件,由於德國同於我國,著作權利取得無須經由官方註冊登記,當創作完成時即取得著作人法律保障之權益,因此建議可將作品實體紙本或電腦上創作歷程(如刪減草稿圖、階段筆記)、會議記錄、工作日誌保留,如為電子檔案,可將不同修改階段分別存檔。而該等證明著作權利相關文件翻譯,亦建議可經由專業翻譯人員進行。

對於有意前往德國參展的企業,釜底抽薪之計實在於參展前的檢索義務,並備妥智財權利相關證明文件,提前備好訴訟程序常需之舉證文件,即可盡量避免後續不必要的冗長司法程序。

[1]德國著名國際商展,如漢諾威工業展、法蘭克福國際春季消費品展覽會、杜塞爾多夫國際醫療Medica展等。

[2]BGH vom 23.2.2017,I ZR 92/16.

[3]Sascha Abrar (Löffel Abrar),Take a seat and wonder: IP protection at trade fairs in Germany,http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2017/07/26/take-seat-wonder-ip-protection-trade-fairs-germany/?doing_wp_cron=1592292179.2917780876159667968750,(last visisted June.18,2020).

[4]BOEHMERT&BOEHMERT,No infringement of copyright protected product at (international) trade fair in Germany,https://www.boehmert.de/en/activities/bb-bulletin/no-infringement-of-copyright-protected-product-at-international-trade-fair-in-germany/,(last visisted June.18,2020).

[5]LG Düsseldorf vom 18.6.2015, 14 c O 184/14.

[6]§17.Abs.1 UrhG(Urheberrechtsgesetz).

[7]德國著作權法第17條第一項著作權人之散布權,意同於我國著作權法第3條第一項第12款散布權:「散布:指不問有償或無償,將著作之原件或重製物提供公眾交易或流通。」

[8]Sascha Abrar (Löffel Abrar),Take a seat and wonder: IP protection at trade fairs in Germany,http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2017/07/26/take-seat-wonder-ip-protection-trade-fairs-germany/?doing_wp_cron=1592292179.2917780876159667968750,(last visisted June.18,2020).

[9]LG Düsseldorf vom 18.6.2015, 14 c O 184/14.

[10]§15.Abs.1 UrhG(Urheberrechtsgesetz)

[11]如本案原告主張被告侵害其著作重製權,即可能被法院認定為訴之聲明有理由,因依據德國著作權法第16條第一項規範,無論是臨時或永久,無論採用什麼方式、程序重製作品,亦不論重製數量多寡,該重製權僅屬於著作權人所有,故被告之行為即可能該當於侵害原告重製權;但同法第17條第一項之散布權,尚須侵權者散布此作品之原件或是副本乃出自於向公眾散布、供交易之用。因此,本案原告聲明基礎顯有疑義。

[12]OLG Düsseldorf vom 19.4.2016,I-20 U 99/15.

[13]BGH vom 23.2.2017,I ZR 92/16.

[14]李怡姍,從2008年CeBIT會場之檢警搜索扣押事件,談德國專利侵權之刑事責任及實務運作,智慧財產權月刊第117期,5-6頁(2008)。

[15]如,2008年時「德國漢諾威電子展(CeBIT 2008)」案,當時負責搜索與查扣的警方身著便服,產品疑有侵權疑慮之展出廠商難以分辨究竟為司法人員或是權利人;再者,警方事實上難以依照法院提供搜索票而查扣產品,導致搜索票形同一般紙張,只得任由權利人主導查扣程序,廠商又因不懂德文而難以反駁;已有委任律師處理相關爭議之廠商,即使警方知悉廠商律師即將到達,警方仍拒絕等待律師到場而逕行為查扣行為,至於後續司法程序,該案檢察官多朝向簡易判決處刑之方向處理,也有部分被告同意放棄被查扣產品、或在繳納訴訟費用擔保金後受不起訴處分。李怡姍,從2008年CeBIT會場之檢警搜索扣押事件,談德國專利侵權之刑事責任及實務運作,智慧財產權月刊第117期,7-10頁(2008)。

[16]§14,Abs.3 Nr.5 MarkenG (Markengesetz).

[17]BGH vom 22.4.2010,I ZR 17/05.

[18]雖以往曾有實務專家建議,可於參展前完成檢索後,請德國律師提出權利證明文件並向德國法院(商展所在地法院)申請「保護聲明」預防可能發生的民事假扣押處分,但實際上該保護聲明完全無法阻止檢索的搜索及查扣行為。故本文認為,釜底抽薪方式仍建議先預先釐清參展目的並盡檢索義務,視情況是否改變參展策略或註冊德國智財權。實務專家建議轉引自:參加德國商展遇專利爭端之因應措施,自行車市場快訊,第126期,頁131(2009)。

[19]德國現代商標法(Markenrechtsmodernisierungsgesetz,MaMoG)於2019年1月14日生效,其為滿足歐盟商標法規範,新增更多商標請樣式供選擇,如:全像圖、聲音商標;亦可申請證明標章,開放商標可為授權登記,企業可因需求申請。Bettina Clefsen, Germany: Modernized Trademark Law,http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/02/04/germany-modernized-trademark-law/?doing_wp_cron=1592451592.7486619949340820312500 (last visisted June.20,2020).

[20]我國不同於德國,翻譯業務並無所謂的法院認證資格,為保險起見,建議企業可請我國獲德國法院認可的翻譯人員進行文件翻譯。

2009年2月美國總統歐巴馬簽署美國振興經濟方案,釋出72億美元擴展寬頻網路連結應用,以網路開放為前提,要求聯邦通訊委員會提出國家寬頻計劃。美國聯邦通訊委員會(FCC )在2010年3月12日公布將推動一項歷時十年的遠大計畫,希望透過建立高速網際網路,重塑美國媒體與科技優先順序的概念。該計畫預定2010年3月16日送交國會。 這項計畫反映美國正視寬頻網路正逐漸成為取代電話與廣播電視業的普通媒介,工作重點在於強化網際網路存取方便性。該項計畫的重點包括補助網際網路提供者佈建偏遠地區的網路服務、拍賣頻譜以供無線寬頻設備使用,以及發展新型態的有線電視與上網功能之全面式機上盒。 此一計畫牽涉數百億美元的聯邦經費,但FCC認為,應可透過拍賣頻譜自給自足。此外,該計畫中的部分建議,尚須國會採取行動與業者支持才能落實,至於使用者恐怕要在數年後才能看到效果。 目前美國在使用寬頻與高速上網等方面落後包括亞洲國家在內的許多國家,約超過30%的美國人無法上網,原因是負擔不起或是沒有意願使用。而FCC的計畫希望能將美國打造成一個完全網路連結的環境,透過還有待矽谷研發的無線裝置讓民眾能快速上網取得健保資訊、進行網路學習,以及進行警民連線。 不過,FCC必須審慎處理既有業者上網費率與品質的問題,此外,不少電視業者以供公眾利益為由反對,並抗拒交回頻譜,以及認為這樣計畫將會導致訊號覆蓋及干擾的問題。

蘋果,谷歌結束智慧型手機專利訴訟蘋果(Apple)與谷歌(Google)旗下的摩托羅拉移動公司(Motorola Mobility)已明確決定就所有有關智慧型手機技術的專利訴訟達成和解。 兩家公司於5月16日周五共同聲明,此次和解並未包含專利交互授權的協議。聲明中指出「蘋果與谷歌亦同意在某些專利改良的領域可進行合作」 蘋果和使用谷歌的Android軟體技術製造手機的公司,已經在全球提出許多類似的訴訟,以保護自己的技術。蘋果認為Android手機所使用谷歌軟體技術,複製於iPhone手機。 依據兩家公司提出的申請,已通知華盛頓聯邦上訴法院駁回訴訟案件,但這協議似乎看起來不適用於蘋果對三星電子公司所提出的訴訟,因未接獲駁回案件的通知。 蘋果和摩托羅拉移動的爭議開始於2010年,摩托羅拉指控蘋果侵犯多項專利,其中包括一個主要如何使手機於3G網路上運行,而蘋果表示,摩托羅拉侵犯其專利的智慧手機的某些功能。 這些案件被合併由芝加哥聯邦法院,然而,審理法官Richard Posner在2012年審判前夕即駁回案件,認為無任何一方可提供足夠的證據各自的主張。上個月,上訴法院讓iPhone製造商另一次機會,贏得一個對抗競爭對手的銷售禁令。 谷歌於2012年以125億美元收購摩托羅拉移動,今年將摩托羅拉移動出售給聯想,仍保留大多數的專利。

英國法院命令ISP業者提供用戶資料據統計,英國因為盜版軟體的猖獗,每年損失高達16億英鎊,且有持續上升之趨勢。為遏止網路侵權行為,英國高等法院(the High Court)日前命令該國包含BT、NTL、Telewest等10家ISPs業者,需提供用戶資料以協助權利人進行網路侵權行為案件之調查。 本案源自於反盜版聯盟( Federation Against Software Theft,簡稱Fast)於2005年1月之要求。FAST經過長達一年之調查,鎖定了150個利用P2P軟體非法進行資料分享之個人,為進一步取得渠等之個人資料,Fast於日前請求英國法院,命令各該業者交出相關侵權者之資料。高等法院根據資料保護法(Data Protection Act)之規定,同意Fast之請求,下令ISPs業者必須在兩個禮拜內提供侵權行為人之姓名、地址與其他個人詳細資料,以利Fast會同警察及檢察官進一步調查侵權情形並提起告訴。 目前軟體業者對於網路盜版軟體之處理方式,大多是透過『通知即取下』( Notice and Take-down)程序,要求網站業者協助,將侵權軟體刪除或移除連結,但遭取下之連結,隨時有可能在其他網站上再次被公布,並無法真正解決侵權行為之問題。唯有直接將侵權者繩之以法,始可能達到嚇阻之效果。但權利人卻往往礙於難以取得侵權者之真實姓名與聯絡方式,而無法對侵權者有效提起民刑事訴訟以維護其權利。Fast表示,此次行動只是其策略的第一步,最終希望能達到在發現網路侵權行為發生之當下,便能立即要求ISPs業者提供該侵權行為者之資料。 若侵權行為罪名成立,這些透過 P2P 軟體進行網路侵權行為者將可能被處以 2 年以下有期徒刑或無上限之罰金。

美國確立2305-2360MHz區間行動寬頻服務發展規範自2001年以來,美國長期無法解決2305-2360MHz頻段上,相鄰之衛星數位音訊廣播服務(Satellite Digital Audio Radio Service, SDARS)業者與無線通訊服務(Wireless Communications Service,WCS)業者雙方相互干擾之疑慮。此一爭議在2012年10月17日美國聯邦通訊委員會(FCC)發布FCC 12-130再審查命令(Order on Reconsideration FCC 12-130,下稱12-130命令)後獲得解決。 使用頻段位於2305-2320MHz與2345-2360MHz之無線通訊服務(WCS)與位於2320-2345MHz頻段的衛星數位音訊廣播服務(SDARS)由於個別之訊號傳輸技術差異大,並且長久以來無法在干擾處理的議題上達成共識,而抑制了無線通訊服務(WCS)於該頻譜上之發展。為實現WCS業者得於該頻段發展行動寬頻業務之承諾,並確保美國大眾能繼續享有高品質的衛星廣播服務,FCC本次針對2010年所頒布之命令(FCC10-82)進行再次修訂與檢討 ,以確立位於2.3GHz頻帶WCS所屬之頻段得發展新興寬頻服務,並促進SDARS地面中繼起器(terrestrial repeaters)之佈署及運作更加彈性化。 12-130命令之頒布,可視為WCS頻帶發展的重要里程碑。該命令除了確保相鄰頻帶之衛星廣播服務(satellite radio)、航空行動遙測技術(aeronautical mobile telemetry)以及位於美國加州所佈署之深空網路(deep space network)地面站其訊號不受干擾以外,FCC更透過制訂各項參數與管理規則,一方面降低WCS營運時對於SDARS接收者可能產生的潛在干擾,另一方面則幫助位於2.3GHz的WCS業者有能力提供固定或行動寬頻服務,以促進WCS業者與SDARS業者和諧共存。 對於FCC最後決定採用修改管制規範方式釋出該頻段以發展行動寬頻服務之舉,FCC主席Genachowski表示,除有助於鞏固美國身為全球發展LTE技術領導者之地位外,更認為命令中的管制障礙排除模式可幫助未來其他頻段的清理或移頻,增加頻譜使用彈性,並有助於達成國家寬頻計畫(National Broadband Plan’s)所設定之「2015年釋出300MHz總頻寬」、「2020年釋出500MHz總頻寬」目標。