德國汽車製造商擁有德國境內大部分的自駕車專利

根據德國專利商標局(Deutsches Patent- und Markenamt)2017年度報告,德國該年境內發明專利申請量達67,707件,僅較2016年下降0.3%(2016年專利申請量達歷年新高),主要領域在交通;而新型專利和設計專利申請量卻持續下降。歷年申請量如下表:

|

(件數) |

2017 |

2016 |

2015 |

2014 |

2013 |

2012 |

2011 |

|

發明 |

67,706 |

67,907 |

66,898 |

65,963 |

63,177 |

61,361 |

59,612 |

|

新型 |

13,299 |

14,030 |

14,271 |

14,741 |

15,470 |

15,531 |

16,038 |

|

設計 |

44,297 |

57,057 |

58,017 |

60,837 |

56,944 |

55,250 |

53,197 |

資料來源:德國專利商標局

其中,德國汽車公司投資在電動汽車、輔助系統和自動駕駛等領域數十億元的成果在發明專利中被充分反映出來。根據德國專利商標局2017年度報告,該年自動駕駛專利申請數量有2,633件,較2016年增加14%,是2013年的兩倍。

在德國4,810件自動駕駛專利中,德國汽車公司就擁有超過2,006件,占42%,日本為28%,美國為11%。僅2017一年,德國汽車公司就取得325件自動駕駛專利,較日本公司259件、美國公司112件和法國公司的41件還多。其中絕大多數被Audi、Toyota和Volkswagen所擁有。

此外,德國境內電動汽車專利申請也增加10%,總數達到3,410件,超過三分之一是用於蓄電池和燃料電池,德國汽車公司高居專利申請量榜首,其中以Bosch和Schaeffler為最。

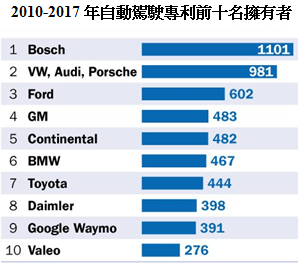

事實上,除了在德國境內,全球自動駕駛專利幾乎一半亦為德國汽車公司所擁有,截止至2017年底,占了48.8%,其中Bosch排名第一,共擁有1,101件專利。前十名專利擁有者如下圖:

單位:件

資料來源:德國經濟研究所(Institut der deutschen Wirtschaft)

「本文同步刊登於TIPS網站(https://www.tips.org.tw)」

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局:商標×專利-直播場

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局:商標×專利-實體場

- 「台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法專家小組意見概述1.0」意見徵集座談會

- 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-直播場

- 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-實體場

- 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程

- 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程

- 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程

- 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程

- 2023年【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-實體場

- 2023年【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-直播場

- 「跨域數位協作與管理」講座活動

- 新創必知的商標保護與申請

國際海事組織(International Maritime Organization, IMO)於2018年6月5日第99次海上安全委員會(MSC 99)上,根據日本等國提案,開始進行監理範圍之界定與檢討等相關工作(Regulatory Scoping Exercise, RSE)。於MSC 99之會議上,IMO已暫定自駕船之定義與自動化等級,並於2018年12月3日至12月7日於英國倫敦召開之MSC 100會議上進一步確定RSE框架,公布自駕船規則之制定期程表,具體措施將分為兩階段實行。第一階段預計在2019年9月前釐清可能妨礙自駕船航行,或者有修正和確認必要之IMO規定。第二階段則規劃在2020年5月召開之MSC 102前,檢討為實現自駕船所需修正及制定之IMO規則。此外,MSC 100亦批准2018年5月IMO人為因素、訓練和值班小組委員會(Sub-Committee on Human element, Training and Watchkeeping, HTW)提出之船員「疲勞指引」(Guidelines on Fatigue)修正案,並預計在2019年6月召開之MSC101上,進一步針對燃料油品質所引發之安全問題進行討論。

Unicolors v. H&M一案可能翻轉美國著作權法§411註冊無效之認定標準美國最高法院於2021年11月8日聽取了Unicolors v. H&M案的口頭辯論,該案上訴法院認為著作權法§411所規定的註冊無效情況,並不以著作權人登記註冊時有主觀的詐欺意圖為限,應擴及到對錯誤事實有認知就足以使著作註冊無效,此一見解打破了先例判決。 依美國著作權法規定,著作權登記雖非取得著作權保護的要件,但著作權人須向官方進行註冊登記,才得以在美國提出著作權侵害的民事訴訟,使登記成為在美國主張著作權利之要件。 本案原告Unicolors主張被告H&M銷售之產品侵害其著作權,被告H&M主張原告Unicolors著作登記所涵蓋的31種面料設計並非同一天出版,不符合同一出版作品的要求,依美國著作權法§411規定,若申請註冊之資訊不正確,該錯誤資訊有導致該著作註冊無效的可能性,被告H&M此主張被上訴法院—第九聯邦巡迴法院所接受,法院認為著作權法§411所規定的註冊無效情況,並不以著作權人登記註冊時有主觀的詐欺意圖為限,應擴及到對於該錯誤有概括性了解就足以使著作註冊無效。 原告Unicolors於今(2021)年初向最高法院提交請願書,認為第九聯邦巡迴法院此一認定打破了先例判決。原告Unicolors主張,要使著作註冊無效,必須著作權人登記時有主觀上的重大錯誤,不能僅因著作權人對於法律或事實的誤解所產生的錯誤,就使得著作註冊無效。而被告H&M則再次強調該法條使用”knowledge”一詞,表示著作權人僅須對該錯誤事實有認知即可,解讀該法條時不應侷限於詐欺的主觀要件。 美國最高法院於日前聽取了Unicolors與H&M針對「著作註冊含有錯誤資訊」是否足以導致註冊無效的口頭辯論,目前預計於明(2022)年6月作出判決,若最高法院採認第九聯邦巡迴法院的見解,將有可能造成許多美國著作註冊無效的結果,值得業界留意。 「本文同步刊登於TIPS網站(https://www.tips.org.tw )」

開放台資過半持股取得ICP經營許可證之影響評估開放台資過半持股取得ICP經營許可證之初步評估-以遊戲產業為主- 科技法律研究所 2013年06月25日 壹、背景說明 根據海基會、海協會於102年6月21日共同簽署的兩岸服務貿易協議[1] ,其就電信服務類之增值電信服務,以「在線數據處理與交易處理(僅限於經營性電子商務網站)」為範圍,開放「允許臺灣服務提供者在福建省設立合資企業,提供在線數據處理與交易處理業務,臺資股權比例不超過 55%」。 貳、簽署前中國大陸對台遊戲業設置經營網站之限制說明 一、電子商務網站經營者皆須取得ICP證、SP證(本次開放重點) (一)互聯網信息服務增值電信業務經營許可證(ICP證) 依照中國大陸「互聯網信息服務管理規定」第3條、第4條規定,互聯網信息服務依照是否有償提供信息服務活動,區分為經營性互聯網信息服務及非經營性互聯網信息服務。並依照「互聯網信息服務管理規定」第7條規定,透過互聯網向互聯網上網用戶有償提供信息服務活動者,須向地方電信管理機構或工信部申請,取得「互聯網信息服務增值電信業務經營許可證」(大陸簡稱ICP證)[2]取得ICP經營許可證者,才能從事:網上廣告、代製作網頁、出租服務器內儲存空間、主機託管、有償提供特定信息內容、電子商務及其它網上應用服務等。 在外商申辦ICP證的情況中,依照中國大陸「互聯網信息服務管理規定」第17條規定,應事前經中國大陸國務院信息産業主管部門審查同意,且外商投資的比例應符合相關規定。對此,中國大陸在加入WTO後,僅承諾有限度地開放電信業務市場。 在中國大陸商務部發布的「外商投資產業指導目錄」中,電信公司增值電信業務屬於「限制外商投資」項目,包括組織型態、業務活動範圍、投資比例等投資條件與審批程序,皆有一定的規範。根據中國大陸國務院「外商投資電信企業管理規定」[3]第2條規定,外商投資電信企業,只能以「中外合資經營」形式[4],共同投資經營電信業務。同時「外商投資電信企業管理規定」第6條規定,外商投資電信企業,在增值電信業務部分,外方投資者在企業中的出資比例,最終不得超過50%[5]。亦即,在一般外商投資電信企業的情況中,受限於股權比例上限,外商通常無法掌握企業經營權。 (二)增值電信業務經營許可證 在網站經營涉及增值電信業務時,根據中國大陸「電信業務經營許可管理辦法」[6],亦需取得「增值電信業務經營許可證」(大陸簡稱SP證)[7]。其中業務覆蓋範圍在兩個以上省、自治區、直轄市的,須經國務院資訊產業主管部門審查批准,取得「跨地區增值電信業務經營許可證」。若業務覆蓋範圍在一個省、自治區、直轄市行政區域內的,須經省、自治區、直轄市電信管理機構審查批准,取得「增值電信業務經營許可證」[8]。且同樣地,依據「電信業務經營許可管理辦法」第9條第3項規定,外商投資電信企業申辦電信業務經營許可證亦須根據「外商投資電信企業管理規定」辦理。亦即,一般而言在外商投資者出資比例不得超過50%。 在本次兩岸服務貿易協議中,爭取到台資得以試點方式在福建地區以過半股權提供「在線數據處理與交易處理業務」,依據中國大陸「電信業務分類目錄(2003版)」規定,亦屬於增值電信業務一種。此業務是指「利用各種與通信網絡相連的數據與交易/事務處理應用平臺,通過通信網絡為用戶提供在線數據處理和交易/事務處理的業務」。簡言之,包括交易處理業務、電子數據交換業務和網絡/電子設備數據處理業務。 二、網路遊戲網站經營尚需取得其他經營許可證 在中國大陸除上述ICP證外,還必須經過相關主管機關審批,取得相對應的主體資格與許可證後,始得經營線上遊戲業務。也就是除ICP證外,還必須取得:「網絡文化經營許可證」、「互聯網出版許可證」。 (一)網絡文化經營許可證 有關「網絡文化經營許可證」,依據中國大陸文化部「互聯網文化管理暫行規定」,網路遊戲屬於一種互聯網文化產品,因此要經營網路遊戲前,就必須先申請設立「經營性互聯網文化單位」,通過審批同意設立後,方可領取「網絡文化經營許可證」(大陸簡稱文網文)。並依照「關於文化領域引進外資的若干意見(文辦發[2005]19號)」及「經營性互聯網文化單位申報指南」規定,除香港和澳門服務提供者可設立由中國大陸控股的經營性互聯網文化單位外,不受理外商投資互聯網信息服務提供者申請從事互聯網文化活動。亦即由台灣業者投資設立之企業無法取得網絡文化經營許可證。 (二)互聯網出版許可證 其次,根據中國大陸的「互聯網出版管理暫行規定」第5條規定,互聯網信息服務提供者將自己創作或他人創作的作品經過選擇和編輯加工,登載在互聯網上或者通過互聯網發送到用戶端,供公眾瀏覽、閱讀、使用或者下載的在線傳播行為稱為互聯網出版,包括,圖書、報紙、期刊、音像製品、電子出版物等出版物內容或者在其他媒體上公開發表的內容。對此,根據「互聯網出版管理暫行規定」第6條規定,需先經過新聞出版總署的批准,具備合法互聯網出版機構的資格,並領有「互聯網出版許可證」,方可從事網路遊戲的線上營運業務。同時,依據中國大陸新聞出版總署發出「關於貫徹落實國務院〈“三定”規定〉和中央編辦有關解釋,進一步加強網絡遊戲前置審批和進口網絡遊戲審批管理的通知」規定,外商禁止以獨資、合資、合作等方式在中國境內投資從事網絡遊戲運營服務,任何外商不得通過設立其他合資公司、簽訂相關協議或提供技術支持等間接方式實際控制和參與境內企業的網絡遊戲運營業務。亦即,由台灣業者投資設立之企業亦無法取得網絡文化經營許可證。 三、針對內容本身,亦須完成相關審批作業 台灣線上遊戲產品進口中國 ,除須向中國新聞出版總署提出「引進版互聯網遊戲出版物出版申請」審批同意、取得「中國標準書號(業界一般俗稱版號)」,版號每年有總量管制,核發過程容易受技術性操作而影響取得版號時間。另依據中國文化部「關於加強網絡遊戲產品內容審查工作的通知」(2004)第十點規定:「進口中國香港、澳門特別行政區和臺灣地區的網路遊戲產品參照外國網絡遊戲產品辦理相關手續」。也就是說,臺灣的線上遊戲上市前填具「文化部進口遊戲產品內容審查申請表」、「文化部進口網絡遊戲產品材料登記表」等,向中國文化部提出遊戲產品內容審查。 本次協商,線上遊戲業管機關在徵詢業者意見後,努力向陸方爭取其承諾「在申請材料齊全的情況下,對進口臺灣研發的網絡遊戲產品進行內容審查(包括專家審查)的工作時限為2個月」。 附件、遊戲出版相關審批 ‧電子出版物出版單位與境外機構合作出版物之審批:《外商投資產業指導目錄》,電子出版物(含電子遊戲、網路遊戲等產品)的出版、製作和進口屬於「禁止外商投資項目」,因此台灣遊戲業者要進入中國大陸市場,僅能透過與當地廠商以合作的方式出版遊戲產品,而合作案也須先經過新聞出版總署的審批程序,方可進行。 ‧電子出版物出版許可證:根據《出版管理條例》第41條與《電子出版物出版管理規定》第38條規定,出版遊戲的企業必須具備電子出版物出版單位的資格,並領有電子出版物出版許可證,才是合法的出版單位。 ‧電子出版物專用書號:根據中國大陸《出版管理條例》第29條規定,出版物須載明書號、刊號或版號等,此處所指「書號」係指「電子出版物專用書號」。遊戲產品亦屬於電子出版物一種,按規定必須要申請到「電子出版物專用書號」方可出版。 ‧出版物進口經營許可證:依據其《出版管理條例》第41條規定,只要是出版物(報紙、期刊、圖書、音像製品、電子出版物)之進口,都必須透過領有「出版物進口經營許可證」的出版物進口經營單位。 ‧文化部進口網絡遊戲產品內容審查:根據中國大陸文化部2004年發布《關於加強網絡遊戲產品內容審查工作的通知》規定,外國網路遊戲產品須經文化部之內容審查通過後,方可上線營運。因此,一款境外的網路遊戲產品應由具備《網絡文化經營許可證》及營業執照之互聯網文化單位,向文化部提出內容審查的申請。 ‧出版境外著作權人授權的互聯網遊戲作品審批:台灣的網路遊戲若要進口到中國大陸,除須經過其文化部有關網路遊戲的內容審查程序外,尚須經過向其新聞出版總署提出「引進版互聯網遊戲出版物出版申請」,通過「出版境外著作權人授權的互聯網遊戲作品審批」的審查程序。 ‧圖書、期刊、音像製品、電子出版物重大選題備案:根據2011年甫修訂之《出版管理條例》第20條規定,在中國大陸從事出版行為,若有涉及國家安全、社會安定的重大選題,一律向其中央新聞出版總署申請「重大選題備案」程序,待備案通過後,方允許出版含有該內容之出版物。 ‧複製經營許可證:根據《出版管理條例》、《電子出版物出版管理規定》,電子出版物的複製業務係採許可制度,即須向其新聞出版總署提出電子出版物複製單位的設立申請;且電子出版物亦應委託經領有《複製經營許可證》之複製單位複製。若屬於境外委託複製之出版物,尚須持著作權人授權書,向著作權行政部門進行登記。 ‧出版物經營許可證:臺灣業者若在中國大陸申請設立電子出版物發行單位,便須按照其預計從事的業務活動範圍(例如:總發行、批發、零售)提出審批申請,經批准許可後,皆領取《出版物經營許可證》,但會在證書上註明准予從事的業務活動範圍。 ‧出版境外著作權人授權的電子出版物審批:臺灣作者可將作品內容授權給中國大陸電子書業者置入電子書閱讀器出版,惟依據《電子出版物出版管理規定》,應由當地業者備妥相關文件,提出「出版境外著作權人授權的電子出版物審批」的申請程序。 [1]兩岸服務貿易協議,頁35,http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/362114511675.pdf(最後瀏覽日102/06/22)。 [2]互聯網信息服務管理規定第7條:「从事经营性互联网信息服务,应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证(以下简称经营许可证)。」 [3]《外商投资电信企业管理规定》(国务院令第333号2001.12.11)(2008.09.10修訂) [4]《中外合资经营企业法》第4條第1項(主席令第48号2001.03.15):「合營企業的形式為有限責任公司」,故具有中國大陸法人資格。 [5]且根據《中外合资经营企业法》(主席令第48号2001.03.15),在「中外合资经营企业法」的註冊資本中,外國合資經營者的投資比例不得低於25%。 [6]《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第5号2009.03.01) . [7]參考《电信条例》第9條(國務院令第291號2000.09.20):「经营增值电信业务申请许可流程:业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的,须经国务院资讯产业主管部门审查批准,取得『跨地区增值电信业务经营许可证』;业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的,须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准,取得『增值电信业务经营许可证』。」 [8]參考《电信条例》第9條(國務院令第291號2000.09.20):「经营增值电信业务申请许可流程:业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的,须经国务院资讯产业主管部门审查批准,取得『跨地区增值电信业务经营许可证』;业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的,须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准,取得『增值电信业务经营许可证』。」

歐盟執委會規劃制訂「2050能源發展藍圖」歐盟執委會(European Commission)於去(2011)年12月公布「2050能源發展藍圖(Energy Roadmap 2050: a secure, competitive and low-carbon energy sector is possible)」,主要係執委會承諾將推動歐盟於2050年前達成溫室氣體80-95%減量目標(相較於1990年排放基準),建立具競爭力之低碳經濟社會,所以規劃擬訂「2050能源發展藍圖」,期望能導引歐盟走向「無碳化目標(Decarbonisation Objective)」,同時並確保能源供應安全及保持國際競爭優勢。 並且,奠基於之前「歐洲2020發展策略(Europe 2020)」所設立推動「20-20-20」溫室氣體減量及能源效率目標,歐盟執委會認為進一步擬訂「後2020時期策略(Post-2020 Strategies)」是非常亟需的,並且認為以現有規劃持續推動,2050年僅將達成減少40%減量目標,對於歐盟建立成為無碳化社會之目標,是非常不足夠的,所以擬訂此一發展藍圖。 「2050能源發展藍圖」主要設定了五項無碳化發展願景(Scenarios):包含提高能源效率(High Energy Efficiency)、多元化能源技術(Diversified Supply Technologies)、提昇再生能源比例(High Renewable Energy Sources)、 因應碳捕捉發展(Delayed CCS)、 降低核能發電(Low Nuclear)等,並對於「2020至2050發展規劃(Moving from 2020 to 2050)」,研析諸如提昇能源節省與管理需求(Energy Saving and Managing Demand)、移轉使用再生能源發電(Switching to Renewable Energy Sources)、天然氣過渡重要角色(Gas Plays a Key Role in the Transition)、智慧能源技術及儲存發展(Smart Technology, Storage and Alternative Fuels)、電力管理新思考(New Ways to Manage Electricity)、整合區域發電資源與集中系統(Integrating Local Resources and Centralised Systems)等重要議題。未來歐盟執委會如何進一步依據「2050能源發展藍圖」規劃制訂推動措施及配套機制,值得持續觀察研析。