德國汽車製造商擁有德國境內大部分的自駕車專利

根據德國專利商標局(Deutsches Patent- und Markenamt)2017年度報告,德國該年境內發明專利申請量達67,707件,僅較2016年下降0.3%(2016年專利申請量達歷年新高),主要領域在交通;而新型專利和設計專利申請量卻持續下降。歷年申請量如下表:

|

(件數) |

2017 |

2016 |

2015 |

2014 |

2013 |

2012 |

2011 |

|

發明 |

67,706 |

67,907 |

66,898 |

65,963 |

63,177 |

61,361 |

59,612 |

|

新型 |

13,299 |

14,030 |

14,271 |

14,741 |

15,470 |

15,531 |

16,038 |

|

設計 |

44,297 |

57,057 |

58,017 |

60,837 |

56,944 |

55,250 |

53,197 |

資料來源:德國專利商標局

其中,德國汽車公司投資在電動汽車、輔助系統和自動駕駛等領域數十億元的成果在發明專利中被充分反映出來。根據德國專利商標局2017年度報告,該年自動駕駛專利申請數量有2,633件,較2016年增加14%,是2013年的兩倍。

在德國4,810件自動駕駛專利中,德國汽車公司就擁有超過2,006件,占42%,日本為28%,美國為11%。僅2017一年,德國汽車公司就取得325件自動駕駛專利,較日本公司259件、美國公司112件和法國公司的41件還多。其中絕大多數被Audi、Toyota和Volkswagen所擁有。

此外,德國境內電動汽車專利申請也增加10%,總數達到3,410件,超過三分之一是用於蓄電池和燃料電池,德國汽車公司高居專利申請量榜首,其中以Bosch和Schaeffler為最。

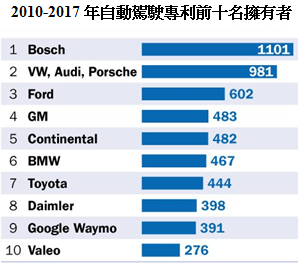

事實上,除了在德國境內,全球自動駕駛專利幾乎一半亦為德國汽車公司所擁有,截止至2017年底,占了48.8%,其中Bosch排名第一,共擁有1,101件專利。前十名專利擁有者如下圖:

單位:件

資料來源:德國經濟研究所(Institut der deutschen Wirtschaft)

「本文同步刊登於TIPS網站(https://www.tips.org.tw)」

德國最高法院在2018年2月27日判決,Google在搜尋結果連結顯示之前,並無須確認該網站是否存在毀謗性言論,亦即,Google沒有義務事先審查搜尋結果中連結的內容。 此案件的背景是由兩個受到網路言論攻擊的人所提出,其主張為防止其他網路使用者攻擊他們言論的網站出現在Google搜尋結果的連結上,因此希望Google其中的一個部門—Alphabet公司,設置搜尋過濾器,就用戶曾經在網站上發表過不良評論以及損害賠償的相關資訊不會在未來的搜尋結果出現。 本案涉及關於「被遺忘權」(“Right To Be Forgotten”)的討論,所謂被遺忘權是由2014年5月,歐盟法院(ECJ)所作成之裁定,即人們可以要求Google和微軟Bing(MSFT.O)等搜尋引擎於搜尋人名出現的網頁結果中,刪除不適當或不相關的訊息。 本案中,對於Google沒有對搜尋結果進行過濾,Google是否因此有侵害被遺忘權之爭議,德國最高法院表示,搜尋引擎經營者僅須於收到明確且具識別性侵犯個人權利的通知時,採取相關行動即可,並毋須事先檢查該網站之內容是否合法。蓋立法者及社會皆普遍認為,若將搜尋引擎審查網站的內容定為其一般性義務,則其商業模式的本質將備受嚴重質疑,且又由於數據具有管理上的困難性,若無此類搜尋引擎的幫助,人們不可能在網路上獲得有實質有意義的使用,因此搜尋引擎不須將此列為其義務。

掀起網路自由與版權衝突的另一場戰爭-Megaupload事件概述掀起網路自由與版權衝突的另一場戰爭-Megaupload事件概述 科技法律研究所 法律研究員 劉得正 101年06月25日 Megaupload 是著名的線上網路硬碟服務商,提供用戶上傳檔案、藉此分享資料予他人之網路空間。自2005年3月間上線後,迅速累積用戶至1億8千萬,並一度排名全球網站瀏覽量第11名。然而在2012年1月19日卻遭到美國政府強制關閉,相關負責人(包括創辦人KIM DOTCOM)遭到美國司法部起訴,並透過國際合作逕予逮捕。此舉為網路環境投下前所未有之震撼彈。本文以下便針對此一個案提出簡要說明,釐清美國採取行動之依據及考量。 壹、Megaupload起訴依據 根據本案起訴書[1],司法部本次起訴KIM DOTCOM等,主要是認為其觸犯以下規定: 一、「共謀實施著作權侵權」[2]、「著作權侵權刑事處罰規定」[3]- 美國司法部認為Megaupload直接藉由複製、散佈盜版物來賺取利潤,構成對著作權之侵權。因其發現,Megaupload獲利來源主要來自網站上商業廣告之瀏覽量。為了提高廣告瀏覽量,Megaupload規定用戶所上傳文件之存續時間,取決於該文件的下載次數,並鼓勵上傳可長期受到使用者青睞下載的文件。換言之,Megaupload獲利與盜版物之散佈具有直接關連。 其次,司法部發現,Megaupload網站上已使用一種「移除程序」來辨認兒童色情內容,但卻未將此技術應用在移除侵權的內容上,或以其他方式使「移除程式」無法搜尋特定盜版物,顯見Megaupload係故意以散佈盜版物來賺取商業利益,並因此無法適用數位千禧年著作權法案中,對於網路服務提供者之「安全港」條款。 二、「共謀詐欺」[4]與「網路詐欺、教唆及幫助網路詐欺」[5]- 此外,司法部認為,Megaupload網站運作方式,除了構成著作權侵權外,其以組織運作方式進行犯罪,以及透過網路進行犯罪,此等行為已符合「共謀詐欺」及「網路詐欺」 ( Fraud by Wire ) 。同時,Megaupload使用激勵程序來鼓勵用戶上傳「流行」的文件,亦構成教唆及幫助網路詐欺。 三、洗錢防制規定[6]- 最後,美國司法部認為KIM DOTCOM等Megaupload之負責人,有針對上述不法所得再進行金融交易之行為,因此亦違反洗錢防制規定。 貳、Megaupload案目前發展情況 如前所述,美國司法部係透過國際合作,逮捕相關負責人。以創辦人KIM DOTCOM而言,目前仍在紐西蘭政府監管之下,不過近期內,將依美國司法部之請求,召開引渡聽證會,討論是否引渡KIM DOTCOM至美國受審。至於在犯罪調查方面,紐西蘭法院已下令允許美國FBI可從Kim Dotcom電腦中拷貝超過150TB的資料,以作為美國司法部指控Megaupload之訴訟證據[7],相信對於是否得以引渡Kim Dotcom,將帶來一定影響。 參、代結論 Megaupload案之所以造成如此大的風波,主要可從對用戶之影響與對整體網路環境之影響看起。在用戶方面,首要原因在於Megaupload擁有廣大用戶,美國查封Megaupload之結果,造成眾多付費用戶之權益受損,此部分將如何求償,將會是相當大的難題。其次,如前所述,本次紐西蘭法院已容許美國FBI拷貝Megaupload。其中將涉及用戶資料之探知,對此是否有適當的保護措施保障用戶隱私,將是考驗美國政府之另一難題。 至於對整體網路環境面而言,此一事件是首次針對網路平台業者 ( 網路硬碟服務商 ) ,所進行之大規模跨國查緝行動。眾多網民多形容此舉象徵著作權凌駕網路言論自由的時代已經來臨,未來網路服務業者間勢必將出現所謂的寒蟬效益。然而,有待觀察的是,本次美國司法部起訴之主要依據在於,主張Megaupload係故意利用複製、散佈盜版物,以獲取商業利益,對此美國法院是否能接受此一見解,事實上仍是未定之天。因美國司法部需說服法院,Megaupload並無善盡網路服務業者保護著作權之義務。更重要的是,僅是提供平台之Megaupload,能否被解釋侵權行為人,並非毫無疑慮。 [1]USA v Kim DotCom et al, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, no. 1:12CR3 [2]18 U.S.C. § 371 - Conspiracy to Commit Copyright Infringement. [3]18 U.S.C. §§ 2,2319;17 U.S.C. § 506 - Criminal Copyright Infringement By Electronic Means & Aiding and Abetting of Criminal Copyright Infringement. [4]18 U.S.C. § 1962(d) - Conspiracy to Commit Racketeering. [5]18 U.S.C. §§2, 1343 - Fraud By Wire & Aiding and Abetting of Fraud by Wire. [6]18 U.S.C. § 1956(h) - Conspiracy to Commit Money Laundering. [7]“FBI told to copy seized Dotcom data”http://www.nzherald.co.nz/technology/news/article.cfm?c_id=5&objectid=10813260 (last visited 2012/06/25)

摩托羅拉告蘋果專利侵權,手機大廠展開互告混戰摩托羅拉旗下子公司Motorola Mobility於10月6日向美國國際貿易委員會(ITC)提訴,指蘋果公司的iPhone, iPad, iTouch 以及一些 Mac電腦侵害其專利,同時Motorola Mobility也在伊利諾州北區和佛州南區的聯邦法院提出告訴。值得一提的是,在對法院提出的告訴中僅僅是 “指稱” 多種蘋果公司的產品如Apple iPhone 3G, Apple iPad等侵害其專利權,像這種沒有提出具體證據的告訴儼然已經成為風氣,似乎違反了最高法院於Bell Atlantic Corp. v. Twombly案中指出必須要提出明確的事證而非僅止於推論(speculation)的要求。 Motorola Mobility提出的3項告訴中共包含18項專利,乃是關於無線通訊技術,例如WCDMA (3G)、GPRS, 802.11、天線設計,以及關鍵的智慧手機技術,包括無線電子郵件、近距感測(proximity sensing)、軟體應用管理等。Motorola 智財部門的副總裁Kirk Dailey表示自蘋果進入通訊市場以來即開始與其長期磋商,但因為蘋果拒絕接受授權所以不得不提出告訴以阻止他們繼續侵權。近來手機市場上專利侵權互告頻繁,摩托羅拉的Android智慧手機日前也遭微軟控告侵權,HTC也與蘋果對簿公堂。Google、蘋果等手機市場的新秀顯然已對摩托羅拉、微軟等老前輩構成競爭壓力,形成手機大廠互相控告侵權的戲碼不斷上演。

挪威和瑞典簽署綠色認證協議書近年,全球普遍掀起以永續經營為科技創新研發指導方針的構想,世界各國無不竭盡心力思考各種可行的實踐方式,以求國家科技研究發展的同時,亦能達成與自然和諧共存的目標。為落實可再生能源(renewable energy)的使用,挪威和瑞典兩國已於2009年秋天針對綠色認證(green certificates)進行相關的討論,並於2010年12月8日簽署合作議定書。 綠色認證是針對使用可再生能源(如風力、太陽能、和水力發電等)所生之特定電力認證。因其目的乃為強調再生能源的使用,故相關環保團體期待藉由此種認證方式來提升再生資源的使用率。早在2003年5月1日開始,瑞典即已有綠色認證市場的存在,而該跨國合作議定書之簽署,對於瑞典而言,不僅能擴張其既有之相關市場版圖外,兩國更能藉此進行跨國合作,提高能源生產量並提升與其他競爭國家之市場競爭力。更重要的是,雙方皆期待能提供其國民更穩定的能源價格。 目前,挪威和瑞典皆同時傾向以風力發電為該合作議定書未來發展的主要方向。不過,在考量兩國自身的環境條件後,挪威會輔以水力發電為其發展方向,而瑞典則會著重在以生物面向為發電基礎的方式為其第二發展方向。該綠色認證系統預計於2012年1月1日正式啟動,並且為期至2020年止。未來,此綠色認證系統上路後,對於挪威和瑞典兩國之可再生能源發展和永續經營的落實,究竟會產生何種火花,值得持續關注。